¿Votamos con el bolsillo?

Sobre la relación entre valores y beneficio económico a la hora de votar

Vivimos tiempos en los que la política parece leerse a través de una única lógica: la del dinero. Si eres pobre, deberías votar al partido que te promete subsidios, aumentos salariales o mayor gasto público. Si eres rico, a quienes prometen menos impuestos. Sin embargo, los hechos desmienten esa idea. Hay votantes pobres que eligen opciones conservadoras o liberales y votantes ricos que apuestan por modelos distributivos. En la Argentina, se utiliza el término "desclasado" para denominar a este tipo de personas. En España no tenemos un término equivalente, aunque la idea latente sigue presente. Pero, ¿no estará mal planteada la pregunta?

Insulto disfrazado de análisis

"Desclasado" es una forma elegante de decir "eres tan ignorante que no sabes lo que te conviene". Todo parte de una suposición sencilla, heredada del marxismo: el votante debería elegir en función de su clase social. Karl Marx consideraba que todos los individuos pertenecen a una clase social. La conciencia de clase es ese elemento por el que los propios individuos son conscientes de a que clase pertenecen, cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo deben actuar colectivamente para defender sus derechos e intereses. Si el obrero entiende que está oprimido, tomará aquellas acciones para luchar contra la clase que le oprime (burguesía). No obstante, este pensamiento a día de hoy contiene dos errores notorios. El primero es la gran difuminación de lo que en época de Marx se entendía por proletariado. La división del trabajo y la especialización ha llevado a una enorme heterogenerización de los trabajadores. Pretender unificar a todos bajo los mismos supuestos, las mismas ideas, los mismos valores y los mismos intereses es, cuanto menos, utópico. En segundo lugar, en este pensamiento marxista subyace lo que Hayek denominaba como fatal arrogancia, el creerse con la capacidad de conocer con exactitud lo que interesa a cada individuo de dicha clase y obrar en consecuencia, dictando la vida de los demás.

Volviendo al tema principal, ¿qué es lo que "conviene" al individuo? Incluso si aceptáramos que determinado candidato perjudica el bolsillo de un grupo, hay otras motivaciones en juego para cada votante: valores, identidades, perspectivas futuras, rechazo a lo anterior. Ninguna decisión electoral es monocausal.

Dos ejes, mil motivaciones

Una forma sencilla de pensar la decisión del votante es dividir sus preferencias en dos dimensiones: la económica (impuestos, subsidios, gasto) y la moral/social (aborto, diversidad, religiosidad). Imaginemos un plano donde el eje X representa valores sociales (de liberal a conservador) y el eje Y representa interés económico (de redistribución a mercado libre).

Este gráfico es conocido como Political Compass o "Brújula Política". Es una herramienta usada para mapear ideologías políticas de forma bidimensional y evitar la reducción de izquierda/derecha en un solo eje.

Este modelo genera cuatro cuadrantes principales1:

Izquierda + liberal: socialdemócrata.

Derecha + autoritario: conservadores tradicionales.

Izquierda + autoritario: socialismo.

Derecha + liberal: liberalismo moderno.

El desafío surge cuando un votante no encuentra una fuerza política que represente ambas dimensiones al mismo tiempo. Por ejemplo, alguien puede identificarse con un discurso de orden, familia y religión, pero al mismo tiempo depender de políticas públicas o empleo estatal. Otro puede defender la diversidad sexual y los derechos de minorías, pero también preferir un Estado pequeño y una presión fiscal menor. Las personas no somos unidimensionales.

Ahí aparece el dilema: ¿qué prioriza el votante? ¿Su situación económica o su sistema de valores? ¿El presente o el largo plazo? ¿Prefiere la legalización del aborto o una bajada de impuestos? ¿Prefiere un aumento del salario mínimo o el cierre de fronteras?

Cuanto mayor es la distancia entre el votante y los partidos disponibles en alguno de los ejes, más difícil se vuelve su decisión. Y ahí entra en juego la jerarquización de preferencias. Esa es la esencia del trade-off moral-económico que explica tantas aparentes contradicciones en el voto.

El caso estadounidense es muy ilustrativo. Pensadores de distinto signo, como pueden ser Michael Sandel o Bryan Caplan, han percibido y alertado de este fenómeno. Durante gran parte del siglo XX, el partido demócrata aglutinó a trabajadores industriales y clases medias bajas, mientras que el republicano era el partido de los negocios. Pero eso cambió: hoy, los demócratas conquistan votantes ricos y urbanos con ideas progresistas, y los republicanos seducen a sectores populares con un mensaje moral conservador.

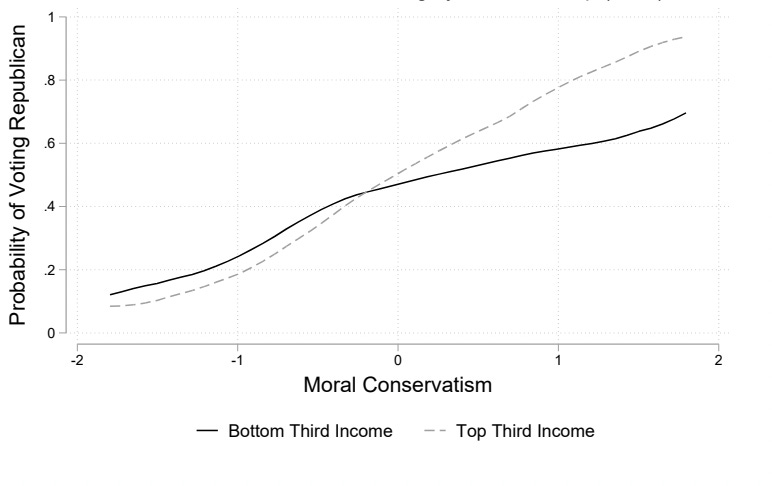

El gráfico de arriba proviene de un estudio que realizó el economista experimental Benjamin Enke. De este gráfico destacan dos cosas:

Lo obvio: la pendiente positiva (punteada y sólida). Lo que dice es que, ceteris paribus, cuanto más moralmente conservador eres, más probable es que votes a los republicanos. Si te encanta el aborto (izquierda del eje X), es poco probable que votes a los republicanos, si te encanta tener muchos hijos (derecha del eje X), es casi seguro que votarás a los republicanos.

Lo no tan obvio: fíjate que si bien las dos pendientes son positivas, la de la línea punteada (ricos) es muchísimo más empinada que la de la línea sólida (pobres). Qué significa esto: que si eres pobre, tu probabilidad de votar a los republicanos no cambia tanto si eres un poco o mucho más conservador. Otra forma de decir esto: si eres pobre, no puedes darte el lujo de darle tanta importancia al tema moral.

En microeconomía se habla de bienes de lujo2. Sin tecnicismos: es el tipo de bien cuya demanda aumenta más que proporcionalmente a medida que crece nuestro ingreso, de manera que su peso relativo en nuestro gasto de consumo total aumenta. Ejemplo: tus vacaciones en el Caribe. Si eres pobre, te gastas 0 € de tu consumo en eso. Si eres clase media, quizás vas una vez en tu vida al Caribe, o sea que gastas una porción pequeña del consumo de tu vida. Si eres rico, vas todos los años.

El modelo de Enke para explicar el comportamiento de quienes votan en contra de su bolsillo está íntegramente basado en una idea. Poder votar a un candidato que se alinea moralmente con nuestros valores, aún si sus políticas no son las mejores para nuestro bolsillo, es como un bien de lujo: algo que podemos hacer cuando somos ricos, pero posiblemente no cuando somos pobres.

Votar no es una ecuación

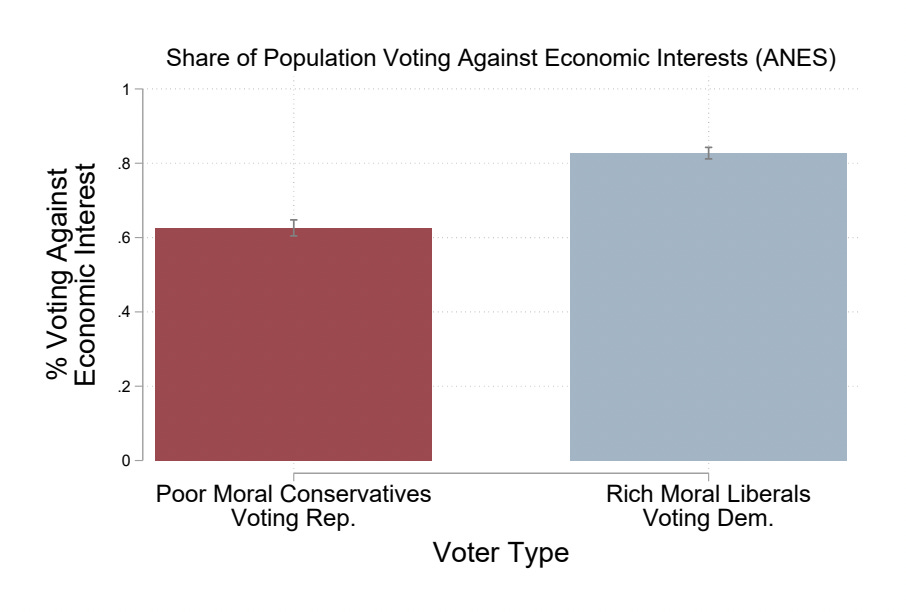

Bajo el modelo de Enke, tenemos cuatro combinaciones posibles: pobres de izquierdas, pobres de derechas, ricos de izquierdas y ricos de derechas. Los pobres progresistas y los ricos conservadores cumplen fácilmente nuestra premisa original: votan con el bolsillo. En ellos, su ideología y sus incentivos económicos se alinean. Sin embargo, el problema viene con las otras dos combinaciones.

En primer lugar, tenemos a los ricos progresistas. Esta es la famosa izquierda caviar, los Bourgeois Boheme. Ejemplos hay muchos, tanto en países como EEUU como aquí en España. Actores, presentadores de televisión, famosos, influencers… Personas con sermones habituales sobre la precaridad laboral, la inclusión o diversidad, denuncias de discriminación y opresión o el difícil acceso de los jóvenes a la vivienda que carecen de todos estos problemas gracias a sus altos ingresos. Para ellos, la ideología woke es un bien de lujo: siempre a la vanguardia de la última moda moral. Reivindicaciones que en muchas ocasiones, el tradicional proletario vería absurdas pero que las siguen haciendo por una simple cuestión: se lo pueden permitir.

Y en segundo lugar, tenemos a los pobres conservadores. Una posición que entendemos sencillamente. Pueden estar en contra de las privatizaciones y los recortes, de las bajadas de impuestos o de no subir los impuestos a los ricos. Pero si las políticas de estos partidos les son beneficiosas, el coste material es mayor que el aferrarse a una ideología que no da de comer. Al final, es preferible para ellos mejorar económicamente aunque estén a disgusto con determinadas políticas.

El estudio realizado por Benjamin Benke muestra esto a la perfección: 20 puntos más de “desclasados” del tipo DEMÓCRATA RICO que del tipo REPUBLICANO POBRE.

No obstante, a veces, el votante pobre elige al candidato que promete orden. O el rico elige al que representa sus valores sociales. A veces se vota por miedo, por esperanza, por rabia, por identidad. Pensar que el voto puede reducirse a "lo que te conviene económicamente" es olvidar que la política es también cultura, simbolismo, ideología.

Este modelo añade una capa más al complejo mundo de la toma de decisiones colectiva. Porque votar en contra del bolsillo puede no ser por simple ignorancia. Pero si, como en otras entregas hemos comentado, no es ni egoísta ni ignorante, entonces ¿qué es?

Esto nos abre una puerta a pensar que quizás hay algo más. Quizás hay un componente de irracionalidad en el votante…

Pero eso, querido lector, lo estudiaremos en futuros artículos.

Las combinaciones, si representan a personas poco moderadas cuyas ideas estén más cercanas al eje Y que al eje X, se pueden interpretar de maneras adicionales:

Izquierda + liberal: anarquista.

Derecha + autoritario: nacionalista o fascista.

Izquierda + autoritario: comunista.

Derecha + liberal: libertario o anarcocapitalista.

Los bienes de lujo también se denominan como bienes Veblen.

Pues yo tengo la intuición de que, con la polarización actual, un gran porcentaje de la gente vota desde el miedo. Si temes el caos, votarás aquellos que te prometen orden; si temes perder derechos, votas a aquellos que crees que los van a proteger o aumentar.

Hay más irracionalidad que ideología o bolsillo, creo yo.

Muy interesante este tema.

Y por matizar: quizás resumiría mi posición diciendo que en el mundo occidental de hoy mucha gente sigue votando con el bolsillo, pero las elecciones se ganan convenciendo a los que votan con el sentimiento (o el relato, llamadlo como queráis)